今回のLessonはそろばんの足し算、引き算で最も鬼門となる内容になります。このLessonに入る前に、Lesson3とLesson5の内容をもう一度理解復習しておくことをお勧めします。

今回はこの二つのレッスンで学んだことの合わせ技になり、もっとも混乱しやすいところです。ひとつづつ丁寧に進めていきたいと思います。

本ページで取り扱っているレッスンはアプリでも試していただくことができます。アプリはこちらからダウンロード。

始めに軽く復習

ここで復習する内容を理解できていれば、今回のLessonは必ず理解できます。

五珠を使う足し算引き算を思い出そう

Lesson3で学んだ五珠を使った計算、覚えていますか?数字の5になる友達を思い出しましょう。

- 1の友達は4

- 2の友達は3

- 3の友達は2

- 4の友達は1

足せない時は友達の数だけ引いて、五珠を足す。また、引けない時は五珠を引いて、友達の数だけ円足すでした。これらは五珠を足したり引いたりできる時に使うことができる方法です。

桁上がりの足し算、桁下がりの引き算

Lesson5で学んだ隣の桁に繰り上がったり、繰り下がったりする計算を思い出します。ここでは10になる友達を覚えました。

- 1の友達は9

- 2の友達は8

- 3の友達は7

- 4の友達は6

- 5の友達は5

足せない時は友達の数だけ引いて隣の桁を1足す、引けない時は隣の桁を1引いて友達の数だけ足すという計算でした。

桁上がりの足し算

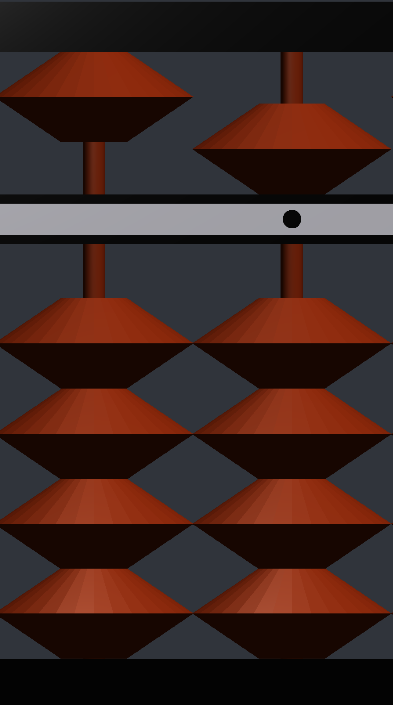

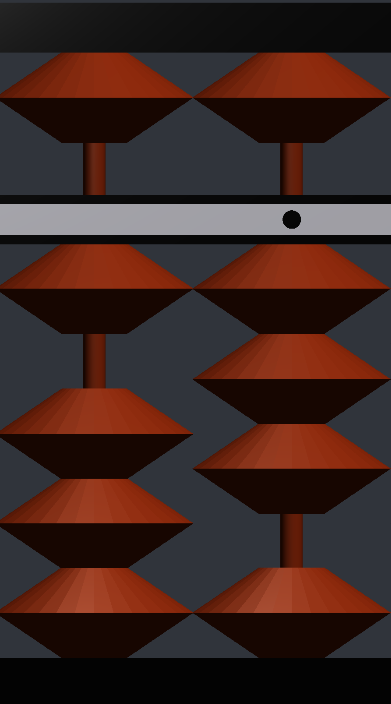

先ほどの復習を踏まえて、まずは桁上がりの足し算を考えます。例として5+6を考えていきます。5と6をそろばんで表現すると、以下のようになります。

+

計算方法を順序立てて説明していきます。

- まず、5に6を足したいのですが、5に足せる最大の数は4なのでそのまま足すことができません。この時繰り上がりが発生します。(Lesson5参照)

- 6の友達は4ですので、まず5から4を引きます。(Lesson5参照)

- 5から4を引くときは4の友達の1をまず足してから、五珠を引けばよいので、結果、一の位は1となります。(Lesson3参照)

- 最後に、十の位を一足して、計算は完了です。

以下に、5+6=11の珠の一連の動きを載せておきます。最初は親指で一珠を上げる時、人差し指で同時に五珠を上げるようにします。そして、隣の桁に1足します。

もう一つ、例として6+7を考えてみます。

- まず、6に7を足したいのですが、6に足せる最大の数は3なのでそのまま足すことができません。この時繰り上がりが発生します。(Lesson5参照)

- 7の友達は3ですので、まず6から3を引きます。(Lesson5参照)

- 6から3を引くときは3の友達の2をまず足してから、五珠を引けばよいので、結果、一の位は3となりました。(Lesson3参照)

- 最後に、十の位を一足して、計算は完了です。

以下に、6+7=13の珠の一連の動きを載せておきます。最初は親指で一珠を上げる時、人差し指で同時に五珠を上げるようにします。そして、隣の桁に1足します。

最初は大変だと思います。ただ、練習していくうちに、勝手に指が動くようになってきます。例えば、6に7を足すときの動きを体が覚えてしまうのです。そうなるためにもとにかく問題数をこなしてください。参考までにうちの子供は最初はボロボロ間違えていましたが、自粛の2か月、毎日問題を解くことで間違えなくなりました。とにかく毎日やることが大事です。

桁下がりの引き算

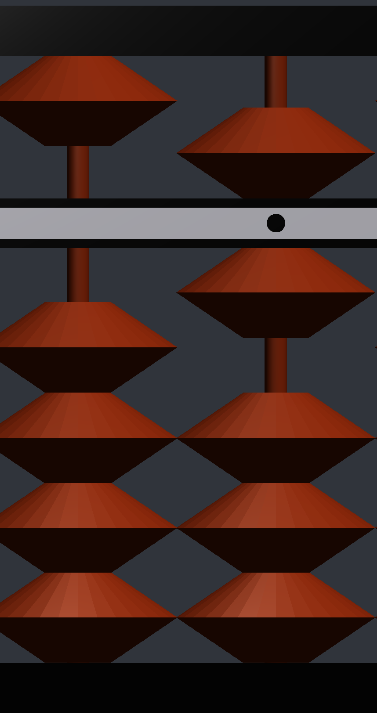

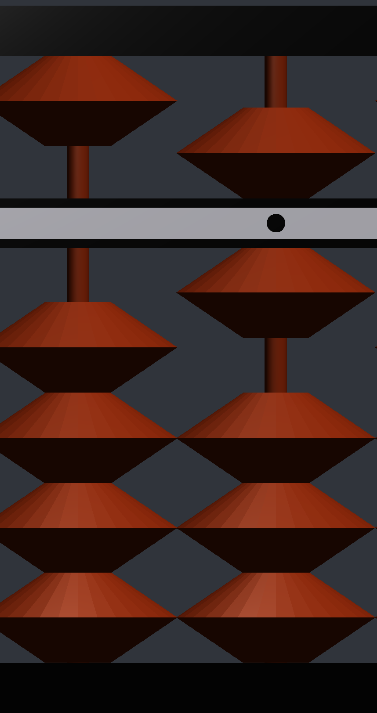

桁下がりの引き算の例として13-6をまずは考えます。

|

引き算も足し算同様、順序立てて丁寧に考えていきます。

- まず、13から6を引きたいのですが、3から引ける最大の数はもちろん3なので、そのまま引くことができません。この時繰り下がりが発生します。引き算の時は左記に十の位を1引きます(Lesson5参照)

- 6の友達は4ですので、一の位の3に4を足します。(Lesson5参照)

- 3に4を足すとき、4の友達の1をまず引いてから、五珠を足せばよいので、結果、一の位は7となります。(Lesson3参照)

引き算は左記に10の位を引いてしまいます。足し算は1の位の計算をした後、10の位を足していました。実際に計算をする様子は以下のようになります。

もう一つ例として14-9を考えます。

- まず、14から9を引きたいのですが、4から引ける最大の数はもちろん4なので、そのまま引くことができません。この時繰り下がりが発生します。引き算の時は左記に十の位を1引きます(Lesson5参照)

- 9の友達は1ですので、一の位の4に1を足します。(Lesson5参照)

- 4に1を足すとき、1の友達の4をまず引いてから、五珠を足せばよいので、結果、一の位は5となります。(Lesson3参照)

こちらの計算も動きを見ておきます。

練習問題

練習問題を解きましょう。間違えた場合は計算の過程をしっかりと確認し、何度も反復練習しましょう。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|

7 |

7 7 -6 ──── |

5 9 -9 ──── |

5 6 -6 ──── |

8 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 5 9 -8 ──── |

5 8 -6 ──── |

7 7 -8 ──── |

5 9 -7 ──── |

8 6 -7 ──── |

まとめ

一見複雑そうに見えますが、最初は時間がかかってもいいので、ひとつづつ丁寧にやれば、できると思います。問題をこなしていくうちに、徐々に頭で考えるのではなく、指が勝手に動くようになってきます。実際、うちの子供も最初は間違えを繰り返して、泣きながらやっていましたが、ある時、「指が勝手にやってくれるようになってきた」と言っていました。あと、苦手な計算(例えば12ー9で、一の位に1を足すべきところを毎回1引いてしまう)といったのが必ず出てくるので、そういう時は何度も同じ演算をやらせました。

次回は演習問題を載せたいと思います。ここを乗り越えるとぐっとそろばんが楽になるので、ひたすら練習あるのみです。

本ページで取り扱っているレッスンはアプリでも試していただくことができます。アプリはこちらからダウンロード。

コメント