子供がそろばん1級受験するところまで来ました。ただ、なかなか1級の壁は厚く、自分も小学校以来そろばんはやっていないので、どのようにアドバイスすればよいか困っていました。

「一番早いのは自分でやってみることだろう」ということで、30年以上ぶりになりますが、1級の問題にガチで臨んでみました。すると大人だから見えてくる攻略の鍵がいくつか見えてきましたので、今回は見取り算のコツについてまとめてみます。

1級ともなると小さなことが良くも悪くも効いてくるレベルになります。本記事を参考にしていただき、もし効果がありそうであれば無理をしない範囲でチャレンジいただければと思います。無理して取り込んで点数が下がるようでは意味がありませんので。。。

見取り算のコツ

見取り算はとにかく時間が足りないという方が多いと思います。10桁10口の問題が10問、目標は8問正解ですので、かなりのスピードと正確性が求められます。うちの子のミスの多くは以下のようなものでした。

- 桁を間違えて足す。特に間に0が入るような場合、桁を飛ばし忘れるミスが多い。

- 単純な操作ミス。

- そろばんを動かす際の振動や、手が珠に当たることなどによる予期せぬ珠のずれ

これらの対策についてまとめます。うちではこれらの対策で正解率が格段に向上しました。時間はまだかかっていますが、正解率を上げることはやる気にもつながるので、一定の成果があったと考えます。

そろばんをしっかり持てる位置で持つ

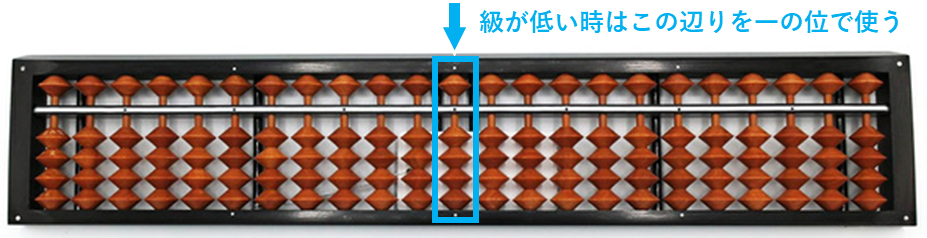

級が低いうちは見取り算の桁数も少ないので、一の位の位置はそろばん中央付近にして計算していたかと思います。

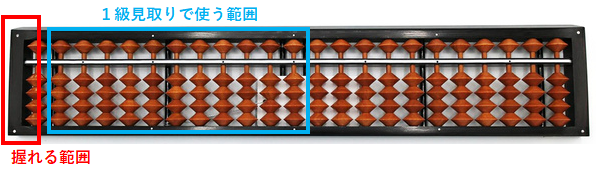

もし1級の問題を解く際も同じ桁を一の位として使っていた場合、以下のようにそろばんの端まで計算に使うことになり、そろばんを満足に握ることができなくなります。

これでは安定してそろばんの位置を動かすことができず、予期せず珠が動いてずれたり、正しく入力できくなり結果計算ミスにつながります。しっかり左手でそろばんを握って計算できるよう、一の位の位置を右にずらしましょう。

1桁、3桁、3桁、3桁で

1級は一つの問題で1,234,567,890のような10桁の数が10口続き、それを全て足す(引く)計算をすることになります。数字を一桁づつ追いながらそろばんに入れていくと、桁の途中に出てくる0や同じ数字が複数回続く場合に入力ミスが発生しやすくなります。

その対策として、カンマで区切って3桁づつ入力するようにします。慣れないうちは3桁の数字を頭の中で読み上げることになるかと思いますが、途中の0を区別できるような読み方をするように工夫します。

例えば、046の場合は「よんろく」ではなく、「ぜろよんろく」や「四十六」のようにゼロがわかるように読むとよいでしょう。慣れると読む必要はなくなる人もいるかもしれませんが、最初のうちは数字を頭の中で読むようにすると飛躍的に正答率が上がると思います。

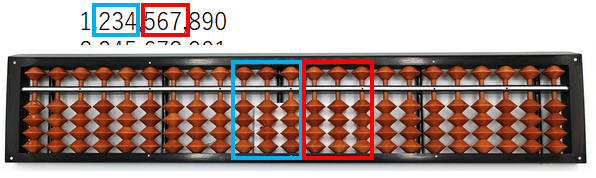

また、そろばんと問題用紙の位置関係も重要になります。例えば、以下のように234を青枠の桁に入力するとします。

青枠の234の入力が終わるかどうかのタイミングで次の赤枠の567を問題用紙で確認する必要がありますが、この時右手が567に被るような位置にあると、スムーズに計算をすすめることができなくなります。必ず、次に入力する3桁が見える位置になるよう、問題用紙とそろばんの位置を調整して計算する癖をつけるとよいでしょう。

全問解こうとしない

1級の問題を時間内に全問解くのは至難の業です。10問10分なので、1問1分、一口5.5秒で回答記入に5秒でジャストです。5秒で1口計算するのは慣れないうちは珠の操作ミスにつながります。最初は1口7秒、一問75秒、600秒÷75秒=8問 なので、8問で全問正解を目指して練習するのがよいかと思います。

そして、慣れたら少しづつスピードを上げていくのがよいです。途中のリカバリの効かないミスは丸々一問損することになるので、1級合格のためにはこれだけは避けなければなりません。

まとめ

今回はそろばん1級見取り算のコツについてまとめました。こういった細かいコツはあまり教えてもらえず、自分で気づくか、気づかないまま練習している子も多いのではないでしょうか。

ただ、これらのテクニックのあうあわないは人によってありますので、こういったテクニックがあるのだな程度で参考にしていただけるといいかと思います。

あと、かけ算、わり算も大人になってガチってやってみて初めて気づいたコツが色々とありました。需要があるよとコメントいただければ、かけ算編、割り算編もまとめてみようと思います。

コメント

はじめまして。

昨夜検索してこのホームページを拝見しました。

小学6年生の息子が商工会珠算検定1級合格を目指して只今特訓中です!!!

見取り算の大変詳しい解説に驚くとともに、掛け算編、割り算編も是非お願いさせて頂きたく、コメントいたしました。

見取り算は得意で満点が取れるのですが、スピードを上げると全体の正解率も下がっていまいます。(225点→185点)

間違えた問題の解き直しには取り組んでいます。

同じ問題用紙で繰り返し練習し、正解率とスピードをアップさせる方法が効果的かと思うのですが、息子は同じ問題用紙で再度タイムアタックする事を嫌がります。

なので今現在、ランダムに問題用紙を選んではタイムアタックしていますが、この方法で良いのでしょうか…

(珠算検定能力試験 練習プリント集使用)

是非ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

コメントありがとうございます。見取り算の満点は素晴らしいですね。私も子供と一緒に久々にそろばんを握って1級見取りにトライしたのですが、9割回答、8割正解が限界でした(笑

見取りを満点取れる時点でそろばんを操作するスピードは十分備わっているとお見受けします。本当に素晴らしいです。私の経験も含め見取りが鬼門になることが多いです。

なぜなら、見取りは問題数が少なく、1問のミスによる失点が大きいからと、そろばんを動かして計算していくのでミスが起きやすいからです。難易度は次いでかけ算、割り算というのが私の感覚です。

わり算、かけ算も個人的な見解を記事にまとめようと思っているのですが、簡単にこちらのコメントにて私の見解を述べさせていただきます。

(私も現役でも教師でもないのですし、40年前に段位を取得した程度のものです。あくまで素人考えです。ご参考までで。。。)

■全体

間違えた問題の繰り返し練習ですが、お子様が嫌がるのであれば辞めさせた方がいいと思います。

そろばんをやられていればわかると思うのですが、非常に精神と集中力を使い、疲れ果てる習い事です。

小学生だとやること自体気乗りせず、嫌がる子も多いです。

なので、一番大事なのは効率良く成長するための工夫より、嫌だと思わせない工夫が大事だと思います。

私も子供の頃よくそろばん塾をさぼって親に叱られていました。

■見取り

十分なスキルがあるとお見受けします。文鎮の位置、鉛筆の長さ、服の袖、椅子の高さなど、ベストな状態を見つけ

外的要因によるミスのリスクを減らして制度を上げるレベルまできているかと思いますでの、細かい点に気を付けてあげればよいかと思います。

■かけ算

やり方がいくつかあるので、マッチするかわかりませんが、両落としで開始する桁を決めてやるやり方でお話しします。

開始する桁は大体決まっています。特に整数×整数では桁が決まりますので開始位置を毎回数えているとするなら、それをやめます。

整数×整数以外の計算も開始桁にはパターンがある程度決まっていますので、開始する桁を毎回見つける作業をなるべく減らしてみてはどうでしょうか?

あと例えば1234×234の時、1234の1の段を終えた後、1234の2の段に移ります。この時2の段の開始桁を間違わないことが大事です。

内では左手の指を開始桁において、1桁終わるごとに指をひとつづつずらして開始桁を間違わないように工夫させています。

■割り算

まず整数÷整数は割り切れると思って計算します。10,9桁÷5,4桁のような問題です。

なので、割り切れず小数に入った時点で間違いの可能性が高いので、そこで計算をやめて四捨五入して次の問題に行ってもいいでしょう。

小数4位で四捨五入するまで追いかける必要はありません。

逆に割り切れないだろう問題も慣れてくるとわかるようになってきます。

例えば「2948÷0.340761で円未満切り捨て」は整数部が4桁になります。5桁目まで計算させることが多いので、小数一位まで計算→四捨五入

となる可能性が高く、割り切れなくてもOKとわかるのです。

逆に似たような問題「5562÷0.09375で円未満切り捨て」は整数部が5桁になるので割り切れる可能性が高いと予想できます。

ここまで考えながらやることは難しいので、教える必要はないですが、円未満で答えが5桁なら割り切れそう、4桁なら四捨五入ありそう

みたいな感覚がもてればいいかと思います。こういう感覚をやしなう一番の目的は

「小数3位までの問題で、割り切れる問題を計算ミスでひたすら小数以下まで追いかける」というもったいない時間を減らすことです。

あと、開始時に一の位の桁を決めると思いますが、これも割る数で固定になりますので、毎回桁から数えて位置を決めているのであればやめます。

最後に、商は何が立つ暗算で見立てる練習をすることです。還元、大還元は計算ミスを生みます。適切な商を一発で見つけられるようひたすら

練習します。また、立てる商は間違えるにしても大きいより小さい方が良いです。還元大還元より、足りなかった商に足して計算する方が間違いが

起きにくいからです。

長文、駄文失礼いたしました。あくまでご参考まで。