今回のテーマは角度の問題です。前回角度の基本について学びました。それを使って角度を求める問題をやっていきます。

この記事はうちの子が3年生で学習した算数を振り返り、解説を備忘録的にまとめておこうというシリーズ。教え方は学校の先生、塾の先生、親など教える人それぞれだと思いますので、参考程度にみていただければと思います。

中学受験は算数がキモといっても過言ではありません。論理的思考はどの教科を学ぶにおいても重要となる、鍛えておくべき力だと個人的には思っています。

問題・解答はPCで作図するより手書きが一番早いので、手書きでまとめています。少々見辛い箇所もあるかと思いますが、ご了承ください。

前回の記事はこちらから。

次の記事はこちら。

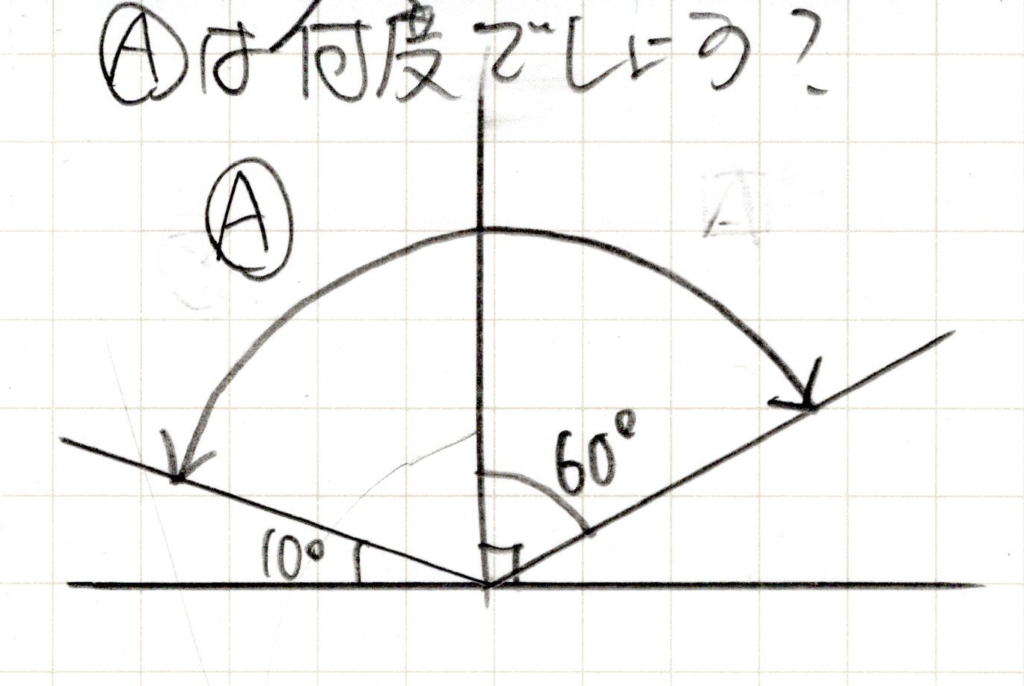

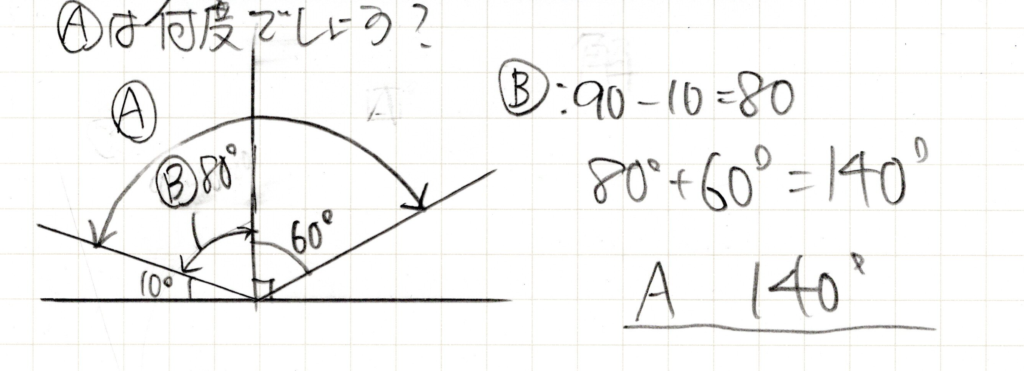

問題1 垂直って何度だっけ?

問題

直角は何度か思い出しましょう。

解答

垂直は90°なのでそこからBを求めましょう。

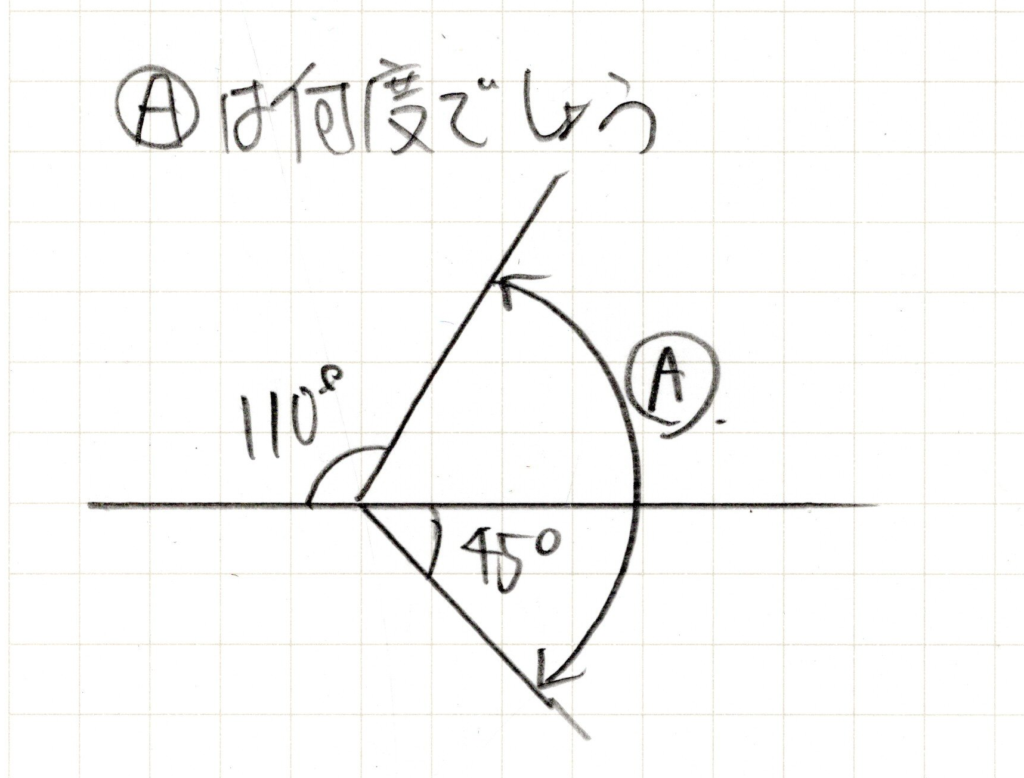

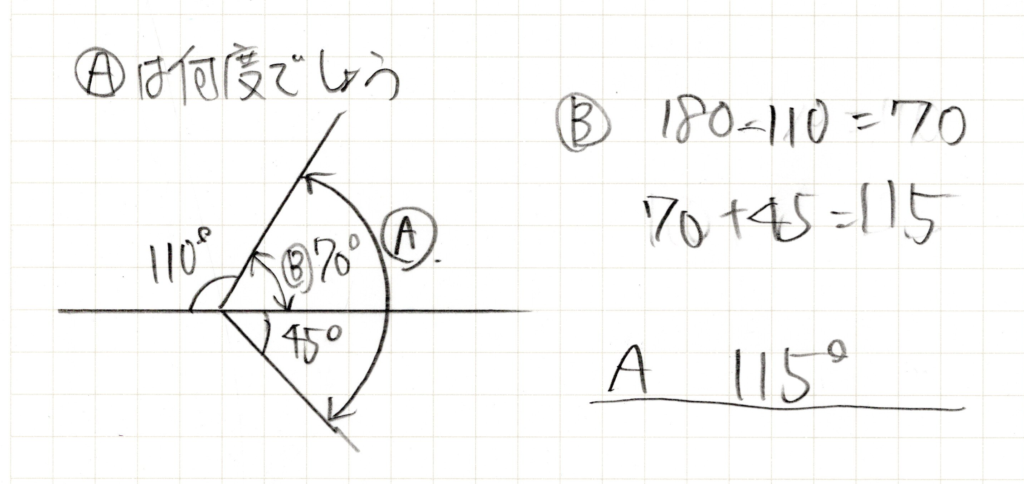

問題2 一直線って何度だっけ?

問題

水平(一直線)は何度か思い出しましょう。

解答

一直線は180°なので、そこからBを求めましょう。

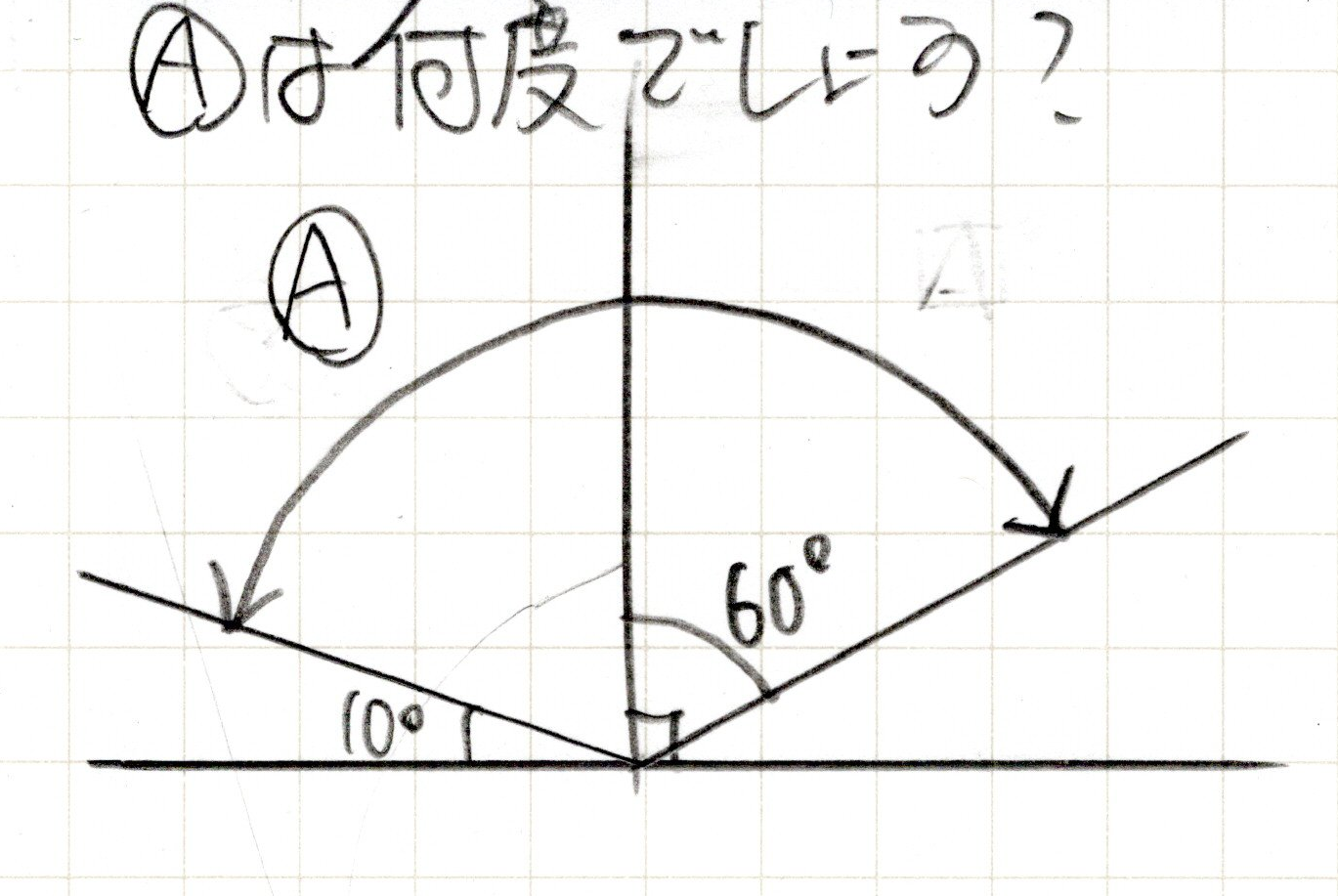

問題3 ≠の規則活用その1

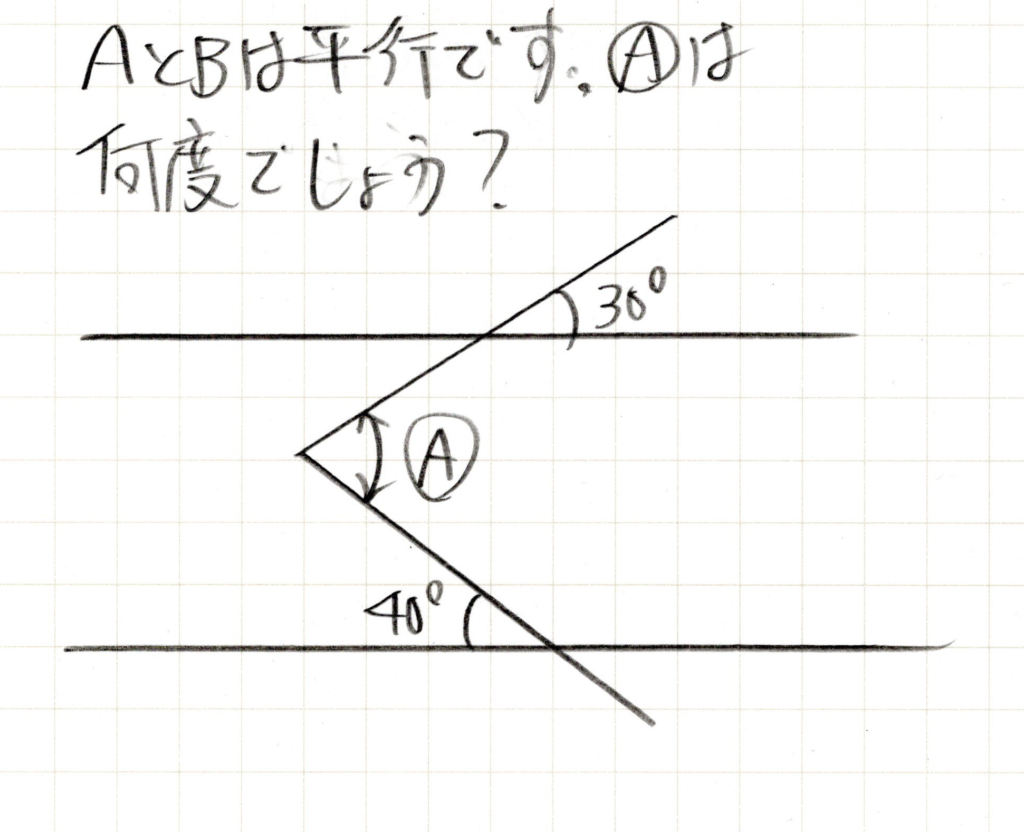

問題

前回の記事で説明した低学年における最強の法則の一つ≠の規則を思い出して≠をみつけましょう。

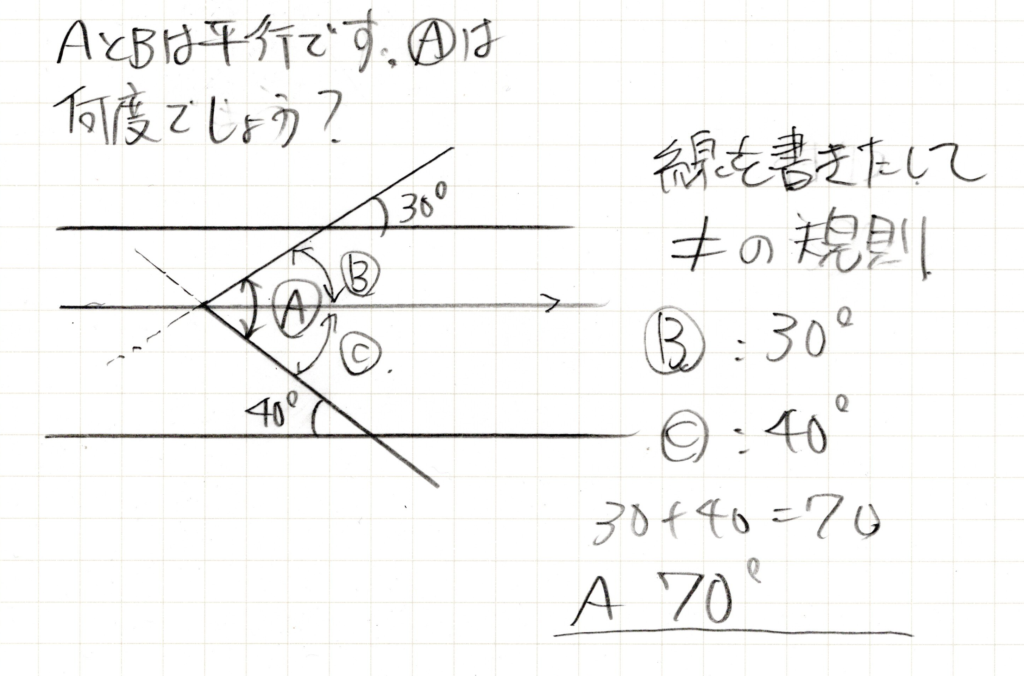

解答

一本線平行線を追加すれば≠の規則が見えてきます。平行線を見たら≠を見つけるために線を引いてみましょう。

問題4 ≠の規則活用その2

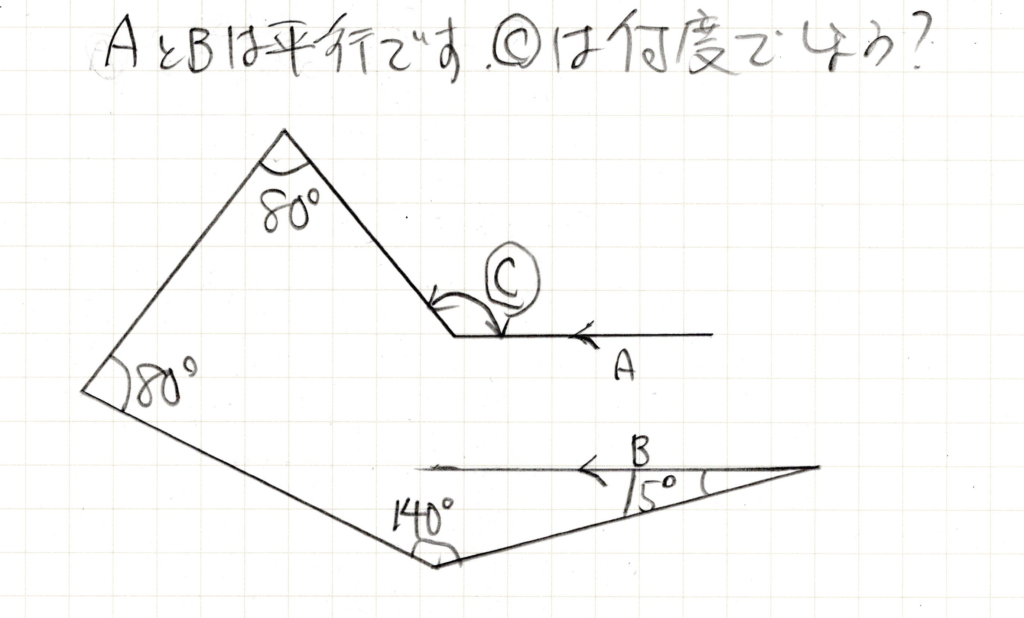

問題

前回の記事で説明した低学年における最強の法則の一つ≠の規則を思い出して≠をみつけましょう。

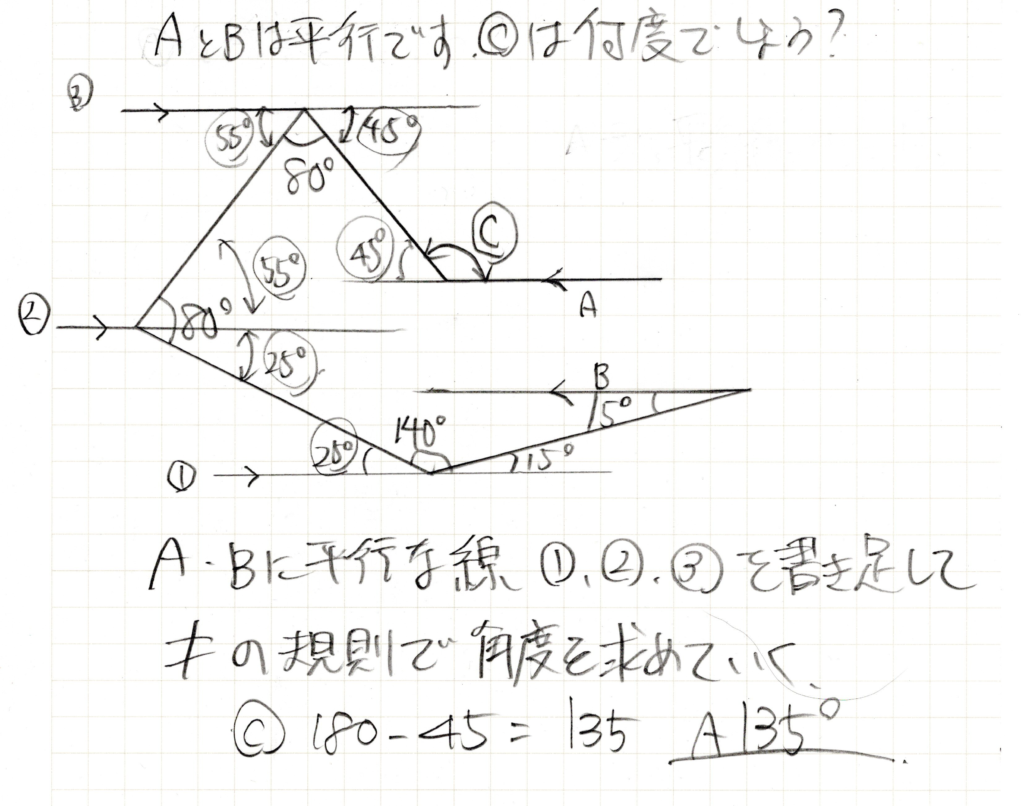

解答

ごちゃごちゃしていますが、平行線を3本書き足して≠の規則を見つけ出しています。

≠の規則を使いこなすことができているでしょうか?≠の規則のすごいのは、とりあえず線を引いてみると何とかしてくれる感が高いということです。

次回は三角形をやるのですが、やはり≠の規則の考え方が大事になってきます。角度の基礎であり最強の≠の規則は確実に使いこなせるようにしておいてください。

前回の記事はこちらから。

次の記事はこちら。

コメント